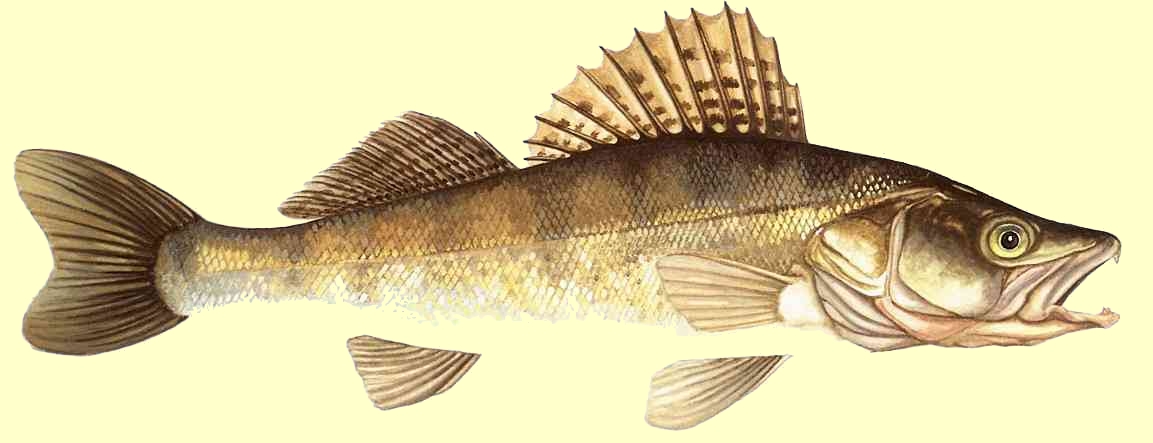

Le Sandre

Caractéristiques: Corps allongé,

évoquant un brochet. Long museau pointu et large bouche terminale.

Yeux volumineux et globuleux. Deux nageoires dorsales, d'égale

longueur, dont la première est épineuse. Dos foncé,

verdâtre à gris. Flancs plus clairs, ornés chez

les jeunes de huit à dix bandes transversales. Ventre blanchâtre.

Longueur: 40 à 70 cm, jusqu'à 130 cm.

Moeurs: Vit en bande, dans les profondeurs, parfois aussi solitaire. Chasse à découvert. Ponte d'avril à mai dans une eau à partir de 9 °C, sur les racines ou des branches immergées. Le mâle garde le frai pendant l'incubation. Carnassier qui héberge un ver responsable de la bucéphalose larvaire chez les cyprinidés.

Habitats: Grands fleuves, retenues d'eau, gravières. Surtout eaux troubles en été, chaudes, avec un fond dur.

Répartition: Espèce originaire d'Europe centrale, de la Hollande à la mer Caspienne. Introduction dans le Rhin vers 1883 par les Allemands. Elevage dans la pisciculture de Huningue avant son introduction dans le Rhin. Espèce, actuellement largement introduite dans d'autres régions et présente dans toute la France. Poisson considéré comme acclimaté stable ou en extension en France.

Alimentation: Plancton pour les jeunes alevins. Petits poissons pour les adultes.

Copyright © 2001 by – Département du Haut-Rhin – BP 351 – 68006 COLMAR Cedex

sa pêche , son amorce

En France, le sandre était déjà présent avant la dernière guerre dans le Doubs et la Saône, très vraisemblablement en provenance du bassin du Rhin. Mais c'est surtout à partir de la fin des années 50 qu'il connut une expansion très rapide, bientôt suivie, grâce à l'abondance du poisson fourrage, d'une importante explosion démographique. A tel point qu'il devint le carnassier le plus abondant dans nos bassins fluviaux et plans d'eau et le plus recherché par les pêcheurs qui furent rapidement conquis par ce carnassier à la chair aussi délicieuse!

DESCRIPTION

La forme générale du corps est équilibrée et allongée. Le pédoncule caudal, bien marqué, se prolonge par une nageoire large, puissante et fourchue. Comme tous les représentants de la famille des percidés à laquelle il appartient, il porte une double nageoire dorsale, la première partie comprenant treize ou quatorze rayons épineux très piquants alors que la seconde est souple. Sa tête est caractéristique fine et légèrement pointue, joues bombées indiquant une mâchoire puissante, yeux paraissant gélatineux et légèrement phosphorescents. La bouche s'ouvre largement sur une dentition relativement fine, mais non coupante, de laquelle émergent quatre robustes "canines" qui sont autant de redoutables poinçons. Le dos est généralement gris plus ou moins foncé avec des bandes verticales un peu plus sombres ; les flancs sont argentés, le ventre blanc crémeux.

Le poids moyen des prises varie de 1 à 3 kg, mais les plus gros sujets peuvent atteindre 10 à 12 kg pour une longueur de 1 m.

REPRODUCTION

Elle a lieu en général d'avril à juin selon les régions et les conditions climatiques, lorsque la température de l'eau atteint 13 à 15 °C. Elle se déroule soit à proximité des bordures garnies de végétation sur lesquelles la femelle dépose ses neufs (entrelacs de racines noyées, buissons ou branches de saules immergées .. ), soit sur fond propre de sable ou de gravier par courant faible.

Bien que son habitat de prédilection soit constitué par des eaux calmes ou faiblement courantes dans une fourchette de profondeur allant de 3 à 7 ou 8 m, le sandre possède une remarquable faculté d'adaptation qui lui permet de coloniser les habitats les plus divers. Des petites rivières peu profondes, au courant parfois bien soutenu à l'aval des retenues, aux grands lacs de barrage dans lesquels il peut descendre à 30 m de profondeur, en passant par les grands fleuves, les canaux et tous les plans d'eau de basse et moyenne altitude, on peut le rencontrer pratiquement partout.

Seules les eaux froides ne semblent pas lui convenir. Une légère turbidité ( le l'eau est souvent un facteur favorable car il n'apprécie pas particulièrement la lumière (même s'il lui arrive de se poster sous une faible épaisseur d'eau, un midi d'été, lorsque le soleil darde ses rayons éblouissants).

Tout comme la perche, il affectionne le couvert des bois noyés les plus inextricables et il n'en sort généralement que pour s'établir sur ses postes de chasse.

COMPORTEMENT DE PRÉDATEUR

Il y a quelque chose d'un peu dérisoire à vouloir tenter de décrire et de décrypter le comportement d'un poisson aussi fantasque et imprévisible que le sandre! Toute tentative de généralisation d'un fait de nombreuses fois observé peut se trouver remise en cause à tout moment.

En bon percidé, le sandre vit et chasse en groupes composés d'individus qui ne sont pas nécessairement tous de la même taille, même s'il est rare que les sandrillons en fassent partie (sans doute par prudence!). Comme chez la perche,l' instinct de carnassier existe chez le sandre, créant une tension concurrentielle au sein du groupe qui se traduit, lorsque les poissons montent sur leurs postes de chasse, par une frénésie alimentaire parfois intense, chaque carnassier voulant s'emparer d'une proie avant les autres. Mais contrairement à la perche, toute cette activité reste secrète car le sandre n'exerce sa prédation qu'à proximité du fond.

"Ils ne chassent que la nuit". Sans être vraiment lucifuges, les sandres apprécient les eau troubles et aiment avoir une bonne couche d'eau au dessus d'eux lorsqu'ils sont sur leur tenues de repos. Mais il est faux de prétendre que le sandre chasse essentiellement la nuit. De nombreuses expériences de pêche en eaux close privées (en France la pêche de nuit en eau libre est interdite) ont montré qu'il n'en était rien Cela lui arrive parfois (l'été surtout, pendant le périodes de pleine lune) mais tout compte fait beaucoup moins souvent que dans la journée En revanche, son activité est généralement plu intense le matin et le soir.

"Ils tuent les poissons par plaisir !" Encore une belle ineptie, proférée sans doute par de pêcheurs au vif qui auront vu certains jour leurs petits poissons tués puis relâchés sans qu'il leur soit possible de piquer autre chose qu'un ou deux petits sandrillons! C'est un cas de figure qui se produit

• Lorsque les sandres se trouvent sur leurs frayères. Pour protéger leurs oeufs, ils n'hésitent pas à attaquer tout intrus et à aller le déposer un peu plus loin;

• Pendant les intenses frénésies prédatrices. Dans leur excitation, les sandres, petits et moyens, ne prennent pas le temps d'avaler les proies qu'ils viennent d'attraper; ils les tuent et les relâchent aussitôt pour essayer d'en attraper une autre. Mais ils reviennent plus tard sur le lieu de leurs chasses pour ramasser les poissons morts... à moins que les plus gros sujets, qui participent rarement à ces frénésies, n'aient déjà fait le ménage ! C'est ce comportement qui explique parfois le succès des poissons morts et même des morceaux de poissons au bout des lignes.

• Enfin, tout simplement lorsque les montages des lignes ne se révèlent pas suffisamment sensibles et que les sandres lâchent leurs proies parce qu'ils ont senti une résistance anormale !

MODES DE PECHE

Théoriquement, il est possible de prendre du sandre toute l'année, y compris au coeur de l'hiver (en témoignent ces jolies prises faites dans des étangs en partie pris par les glaces ! ). Cependant, les meilleures chances se situent en automne et au printemps lorsque les sandres sont sur leurs frayères ; mais bien sûr, pour cette dernière époque, la conscience du pêcheur doit suppléer l'absence de législation en lui interdisant toute pêche. Pendant l'été, les très belles pêches et les «bredouilles» peuvent se succéder sans qu'il soit possible d'expliquer ces variations.

Quant aux conditions météorologiques, aux phases de la lune et aux heures de la journée les plus favorables, il est plus hasardeux encore avec le sandre qu'avec n'importe quel autre poisson d'essayer d'en dégager des indications générales ! D'autant que tout diffère selon le type de plan d'eau ou de rivière, la profondeur, la clarté de l'eau, les saisons...

Ainsi dans tel lac profond, un beau temps calme en été sera sans doute favorable alors qu'à la même époque, dans un étang peu p fond, les meilleures conditions seront réunies par vent d'ouest et ciel couvert ou par une petite pluie chaude tombant doucement. Il n'y a guère d'autre solution que de se forger sa propre expérience en notant méticuleusement, à l'issue de chaque sortie, ses résultats et toutes les informations utiles.

Le grand problème auquel se trouve désormais confronté le pêcheur (au lancer surtout), c'est cette faculté d'adaptation du sandre dans les plans d'eau très pêchés, face à certaines techniques de pêche facilement repérables par lui et dont il a appris à se méfier. C'est le cas notamment pour le poisson mort manié dans certains lacs ou encore pour certains leurres dans des régions où on les utilise beaucoup. Nécessairement, le pêcheur devra lui aussi évoluer s'il veut continuer à prendre régulièrement sandre.

Utilisant d'abord des méthodes de pêche empruntées à celles du brochet et de la perche les pêcheurs de sandre ont progressivement développé au cours de ces vingt ou trente dernières années des techniques spécifiques adaptées au comportement de ce carnassier et l'on trouve maintenant dans commerce tout l'éventail du matériel permettant de les mettre en oeuvre.

Pêche à poste fixe aux lignes posées

Cette technique statique consistant à tendre ligne eschée d'un appât naturel est une des plus simples, des plus efficaces aussi, et la plus populaire parmi les pêcheurs français. Elle peut se pratiquer à plusieurs cannes du bord ou en bateau.

Appâts et eschages

1. Les vifs : tous les poissonnets de 6 à 10 cm de longueur peuvent convenir, mais les meilleures espèces sont les suivantes : gardon,ablette, vairon, rotengle, chevesne, goujon, vandoise.

2. Les poissons morts : les mêmes, mais en notant qu'un poissonnet tué d'une pichenette sur le crâne juste avant son installation sur la ligne est souvent meilleur que celui qui meurt lentement au fond de l'eau.

3. Les morceaux de poisson. N'importe quel poisson un peu gros et découpé en "bouchées" peut faire l'affaire, mais c'est avec l'anguille, dont le sandre semble apprécier tout particulièrement la chair, que cette opération s'avère la plus facile.

4. L'écrevisse américaine. Une ou deux de ces petites écrevisses constituent souvent le vif idéal dans certaines eaux.

5. A défaut des ces appâts naturels on trouve dans les différents magasins de pêche des leurres souples qui ressemblent à des vers de terre fluorescents, des petits poissons etc….

Matériel

Une canne à anneaux d'action souple mais nerveuse et d'une longueur de 3 à 4,50 m selon que l'on opère du bord ou en bateau, en eau calme ou courante.

Un moulinet à tambour fixe correctement garni d'un bon nylon fluorescent de 20 à 26/100, exceptionnellement 28/100 dans les secteurs très encombrés de bois noyés.

DES MONTAGES FINS, SOUPLES ET DISCRETS

• Le montage traditionnel à plombée coulissante. Ce montage convient très bien aux conditions de pêche les plus courantes: fonds propres et sandres mordeurs.

• Le montage à plombée coulissante en dérivation. Particulièrement sensible et recommandé lorsque les fonds sont vaseux ou au contraire très empierrés. Dans ce dernier cas, utiliser un brin en dérivation plus faible que la ligne elle même (brin cassant) pour limiter la perte à cette seule partie.

• Le montage à plombée fixe en dérivation. Ce montage dit "de fuite" n'est autre qu'un système auto ferreur. Employé avec des plombées suffisamment grosses (30 à 50 g) et un eschage à ferrage immédiat, il répond parfaitement à certaines exigences :poste très exigu ou carnassiers qui se contentent de tuer les vifs sans les avaler. C'est le seul montage qui doit être mis en oeuvre pick up du moulinet fermé et frein réglé dur.

• Le montage avec flotteur coulissant à plat. Le flotteur permet de soutenir la bannière en surface au dessus d'obstacles noyés dans lesquels elle risquerait de se bloquer.

• Le montage flottant. Les lignes flottantes à flotteur coulissant ou fixe ne sont pas spécifiques de la pêche du sandre.

Hors

de ses périodes de frénésie alimentaire, la très

grande méfiance du sandre nécessite l'emploi de montages

ultrasensibles et une surveillance attentive du pêcheur lors

d'un départ pour éviter le blocage

de la ligne.

- L' ESCHAGE D' UN ALEVIN "AU CHEVEU"

Le

sandre, comme tous les autres carnassiers se montre parfois très

sélectif dans le choix de ses proies lorsque l'une d'entre

elles se trouve en surabondance à tees époques. C'est

le cas notamment avec les alevins lorsque ces derniers se rassemblent

en bancs compacts au cours de l'été. Mais comment faire

pour présenter l'un de ces petits poissons sur un hameçon

capable de ferrer un sandre ? La solution, c'est l'eschage au cheveu

cher aux carpistes : on pique le poissonnet par les deux lèvres

sur un petit hameçon fin de fer n 14 ou 16, lui même

relié par un petit brin de nylon à l'hameçon

principal, par exemple un simple n° 6.

-

LA PÊCHE AU POISSON MORT MANIÉ

- La canne. Outre les lancers, le ferrage et la défense du poisson ferré, la canne à poisson mort doit pouvoir assurer deux fonctions essentielles : transmettre à la monture, par l'intermédiaire du fil, toutes les actions d'animation et véhiculer toutes les informations, y compris les touches les plus infimes. Pour y parvenir, la canne doit avoir des qualités de raideur et de légèreté, ce qui, on le conçoit, n'est pas facile à obtenir. Toutefois, les fabricants proposent maintenant des modèles en carbone absolument parfaits. La longueur idéale se situe entre 2,50 et 2,70 m pour la

Suite

à l'euphorie des premières années, le poisson

mort manié ( le "manié", comme on l'appelle

dans notre jargon) a longtemps été considéré

comme la technique reine pour le sandre. Mais il semble que depuis

quelques années elle connaisse une petite baisse de notoriété.

Deux raisons à cela d'une part, le sandre a appris à

s'en méfier, d'autre part, en certaines circonstances d'autres

techniques s'avèrent d'un rendement nettement supérieur.

Cela dit, les pêcheurs au poisson mort manié, dont les

rangs n'ont cessé de grossir depuis une quinzaine d'années,

ont encore de beaux jours devant eux. Ne l'oublions pas, le "manié"

est l'une des rares techniques réellement adaptées à

l'exploration des postes très encombrés de bois noyés,

comme on en trouve dans certains lacs de barrage. Enfin, la traque

du sandre au manié apporte de telles joies et de telles émotions

que ses adeptes ne sont pas près de l'abandonner !

-

LES POSTES A SANDRE

Sachant que le sandre est un poisson grégaire, donc que les troupes ne se trouvent concentrées que sur quelques points privilégiés, on imagine combien il peut être intéressant pour un pêcheur de bien connaître les caractéristiques idéales des postes à sandre afin de ne pas épuiser sa patience en de vaines et fastidieuses recherches "au hasard". Or, on retrouve, là encore, face à la complexité comportementale du sandre, la même difficulté à définir le profil du poste type car l'expérience montre qu'il peut, à un moment ou à un autre, "monter" sur des secteurs qui semblaient pourtant complètement atypiques.

Cela dit, les postes à sandre les plus fréquemment occupés obéissent à certaines constantes qui permettent tout de même à un nouveau venu sur un secteur de pêche de ne pas être totalement démuni et de s'en remettre seulement au hasard pour leur découverte. Le problème est évidemment différent pour le pêcheur qui a l'expérience de son secteur et une bonne connaissance topographique des fonds.

Parmi ces constantes, on peut retenir:

En fleuves ou rivières:

tout obstacle ou relief brisant le courant et créant un remous

ou une zone relativement calme et profonde (piles de pont, obstacle

immergé, haut fond, ouvrages portuaires, bancs de sable les

culs de grève de Loire , etc.) ;

les confluents avec les tributaires ;

toute "ouverture" vers une zone plus calme : entrée

de bras mort, chenal de communication avec une ballastière,

rétrécissement donnant accès à un étang,

un marais, etc.) ;

le pied des barrages et des écluses.

En plans d'eau naturels (étangs ou lacs)

tout obstacle noyé pouvant servir de poste d'affût: gros

cailloux ou rocher, bois noyés, pontons, grands herbiers de

pleine eau...;

les arrivées des courants des petits tributaires ;

la proximité de toutes les ruptures de pente : discontinuité

dans un relief uniforme, pied de rive, haut fond...;

les parages des îles et des îlots ;

les pointes, les avancées, les promontoires ;les baies et les

anses ;

les plages en pente douce donnant sur un fond important.

En plans d'eau artificiels

Les

mêmes que précédemment, bien entendu, auxquels

il convient d'ajouter

les abords du chenal de communication (lorsqu'il existe) avec le cours

d'eau ;

le rétrécissement entre deux bassins ;

un courant d'arrivée venant d'un autre bassin, d'une source,

d'un petit tributaire et, naturellement, le courant de sortie ;

les abords immédiats de la drague qui creuse le plan d'eau;

tous les matériaux noyés et abandonnés par (exploitant

: câbles, godets de drague, barges, morceaux de tapis roulant...

En lac de barrage

tous les bois noyés: du simple buisson rivulaire aux racines

noyées et aux branches baignantes jusqu'aux grands arbres engloutis

sous plus de 20 m d'eau;

- la tête du lac, c'est à dire l'arrivée

de la rivière mère ;

- la proximité de l'ancien lit noyé

de la rivière

- toutes les ruptures de la pente d'une rive;

le pied des parois rocheuses tombant ver ;

le pied des rives où se sont créés des éboulis

caillouteux.

Dans les ballastières en communication avec un cours d'eau, les abords du chenal sont toujours des lieux privilégiés pour le sandre. En bon percidé qu'il est, il affectionne les bois noyés. Dans les cours d'eau, le pied des chutes ou des barrages constitue toujours de bons postes. Ici le barrage de Poses sur la Seine qui marque la limite amont de l'influence des marées sur le fleuve. Si le sandre est encore très bien représenté dans nos eaux de 2° catégorie, ce n'est plus l'abondance exceptionnelle que l'on a connue dans les années 60 et 70. Désormais son avenir passe par une protection accrue et une prise de conscience des pêcheurs.

Le sandre n'est certe pas un lutteur

très puissant mais la prise

d'une grosse bête constitue malgré tout un joli coup

de ligne.

Dans le Haut-Rhin vous pourrez les taquiner dans les cours d'eau suivants :